ローカルキーマン

アート2021.12.13

黄金町

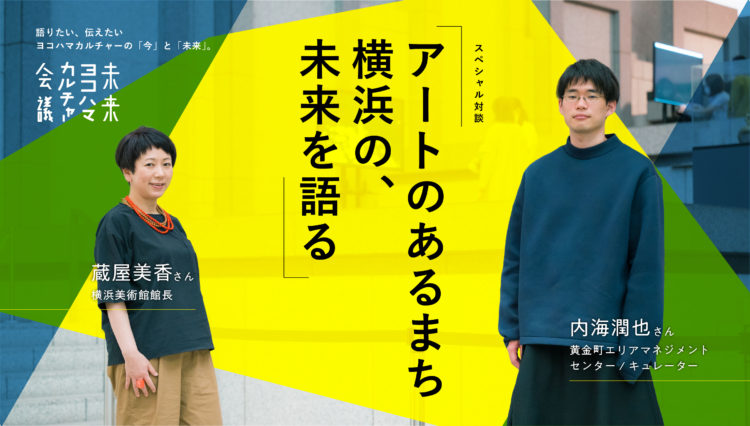

アートとまちと、人が溶けあう。アートのまちとして変遷を続ける黄金町が目指すユートピア

黄金町は今、アートに溢れている。

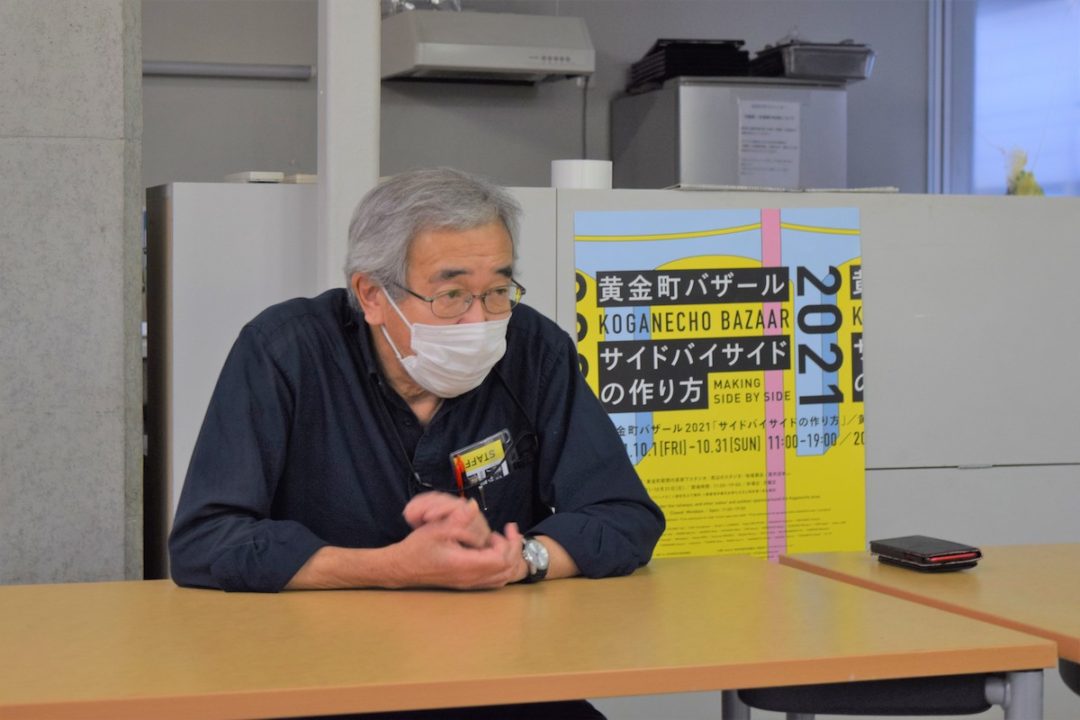

2004年に横浜市が始めた創造都市事業の一環として、2008年から横浜・黄金町で行われている「黄金町バザール」。その第1回のディレクターとして参加したのが、山野真悟さんだ。現在はNPO法人「黄金町エリアマネジメントセンター」事務局長も務めている。

福岡で生まれ、福岡を拠点にアーティストとして活動していた山野さんが、どのようにして黄金町に関わるようになったのか。15年前とはすっかり様変わりをした現在の黄金町。アートのまちへの変遷についてお話を伺った。

福岡での活動が今につながる

「もともと、福岡でアートとまちをつなげる展覧会の活動を行っていました。1990年に行った『ミュージアムシティ天神』は100カ所以上のさまざまな商業エリアで53組のアーティストが展示を行ったんですが、今までにやったことがない試みで、福岡では話題になりましたね。

横浜との接点ができたのは2005年です。古くからの友人で、現代美術の国際展覧会・横浜トリエンナーレのディレクターをしていた川俣正さんからキュレーターとして声をかけられたのがきっかけ。横浜の街中に展示を行う構想を持っていたので、そこを担ってほしいということだったんだと思います。

横浜と縁ができたこと、福岡のまちでアートを展開しているというのがベースになって2007年に『黄金町バザール』の第1回のディレクターとして声がかかりました」

このまちにはアートと都市を結ぶ人が必要だった

「黄金町に初めて来たときは『こんなまちがあるんだ』って驚きましたね。大変なところだ。命がけかもしれない、って。最初は1年だけの予定でしたが、気がついたらもう10年以上になりますね。

ある日の黄金町の高架下

ここまで続けられたのは『ほかの人がやるよりは、自分がやるほうがいい』という気持ちがあったからかもしれません。アートとまちづくりの考え方というのは全く違うもの。これをひとつのものとして実行するというのは本来は無理なことなんですよ。でも、いずれひとつになる可能性はあるかもしれない。そのためにはアートとまちづくりをひとつの視点で観ることができる人が必要だったんだと思うんです。

『黄金町エリアマネジメントセンター』についてもそうですね。横浜市と地域で設立が決まってから、声がかかったんです。福岡での経験はもちろん、客観的にまちを見ることができる人間が務めたほうがいいんだろうな、と」

地域の中にアートを

「黄金町バザールは今年で14回目です。最初は『アートバザール』という名称にする案もあったんですが、『アート』はとっちゃいました。バザールだけだと、アートとは分かりづらいかもしれませんが、展覧会と展覧会じゃないものの差を失くしていこうという趣旨もあったので。

第1回のときは、バイトの人たちもいなくて、まちのおじいちゃんやおばあちゃんがボランティアとして手伝ってくれていたんですよ。そこに遊びに来た子どもたちの相手もしてくれて。あの光景は一種のユートピアですね。その第1回の光景があったから、続けようと思えたんだと思います。

バザール自体はやっぱり年々変わっていますね。参加する人によっても変わりますし。大きな方向性の変化としては、黄金町で暮らしながら活動を行う「アーティスト・イン・レジデンス」を活用しているアーティストも参加できるようになったことですね。最初はゲストがメインで公募で採用されれば参加できるけど、それ以外は開催中はアーティストであったとしてもおとなしくしていないといけない。展覧会のクオリティも気にする人たちは、『誰でもいいよ』というのは嫌うんですよね。

黄金町バザール2020 キム・ガウン 展示作品

アーティストの中には、地域やコミュニティに興味がないっていう人も多いんです。でも、こういう場所で展覧会を作るっていうことの意味は、まちに踏み込んでいくのも必要かな、と思うんですよね。

共著の『アートとコミュニティ』にも書かせていただいているんですが、教育的関係という言葉を作ったんです。アートがコミュニティを知る気があるかどうか。コミュニティがアートを知る気があるかどうか。アートは今まで自分がアートだと思っていたことを変える選択をする。コミュニティもこれまでコミュニティだと思っていたものを変える選択をする。そういうお互いを変えていく選択をすることを言います。

『黄金町バザール』もそういう側面はありますよね」

コロナ禍を経て、新しい段階へ

「今年の黄金町バザールは例年よりも来場者が多い気がします。

通常の屋内展覧会と違い、まち全体が会場になっているので、密や換気を気にせず、安心して見て回れることも、コロナ禍において魅力のひとつだったのかもしれません。

黄金町バザール2018 スピーク・クリプティック 展示作品

半年前、1年前は世の中の人たちももっと不機嫌で、人との距離が離れるという状況をみんなで一斉に経験しました。でも、そんな経験を踏まえた上で、改めていろいろやっていけるんだ、と気持ちも切り替えられたし、今回の経験を手がかりに次に行こうか、というのが今の段階ですね。

アートは本来、人と人との関係を作っていくのが仕事。興味が持てるものを共有して、一緒にコミュニティを作っていく。黄金町バザールは、美術館に入ったときの空気とは少し違います。まちをついでにちょっと見ていくか、と作品じゃないものを面白がってみる。真面目に作品と向き合わなくても構わない、不真面目な観客でいいんですよ」

アートが当たり前にあるまちへ

「今、黄金町では50組ぐらいのアーティストが活動しているけど、100組ぐらいにはなってほしいですね。そこまで増えたらエリアの特長になるかな。

そして、この黄金町だけでなく、もう少し広い範囲をアーティストエリアにしたいんです。アーティストがコミュニティメンバーとしてこのエリアで活動していけば、それ自体が産業化するんじゃないかな。ある程度、アートを享受する人がいて、マーケットができていく。そういう環境になると、ここに大学を作ったり、美術館を作ったりする人が出てくるかもしれないから、ますます黄金町は面白くなっていくかもしれませんね。

黄金町バザール2021 岡田光生 展示会場にて

今の黄金町は日常的にアーティストがうろうろしています。子どもたちはそれが『普通の風景だ』と思って育つ。そんなまち、ほかにはなかなかないんですよ。アートが当たり前にあるまちで育った子どもたちが、どんな大人になっていくのかも楽しみですね」